En règle générale, les

projecteurs professionnels ne sont

pas munis d'un dispositif de mise au point automatique (auto-focus).

La précision de la mécanique fait que toutes les

dias tombent

toujours de la même manière et exactement au

même endroit dans

le couloir de projection.

Pour n'être pas obligé de retoucher à la mise au point pendant une projection, il faut:

Les caches verre sont des montures constituées de

deux

parties qui se referment par clipsage, enfermant le film entre

elles, en sandwich. Chaque partie est équipée

d'une plaque de

verre qui fait que le film est solidement maintenu à plat et

ne

peut donc pas se gondoler sous l'effet de la chaleur de la lampe

de projection.

Le film étant toujours positionné au

même endroit par rapport

au dispositif optique, le réglage de netteté ne

varie pas en

cours de séance.

Il esiste plusieurs fabricants de caches verre, et plusieurs

modèles chez chacun d'eux.

Les marques les plus répandues sont Gepe

et Wess.

Les caches et accessoires de la marque Wess peuvent être

approvisionnés auprès de la

société Electrosonic.

Pour ma part, j'utilise des caches 5x5cm pour film 24x36 de

marque Gepe

type 6050 (ou 6150 si on les achète par 1000),

d'épaisseur 2,5mm,

avec fenêtre aluminium, verres traités

anti-Newton, et registrés.

Ces caches font partie de la gamme professionnelle du fabricant

mais restent d'un prix raisonnable.

"Registré" signifie que le film

n'est

pas simplement maintenu par pression entre les deux plaques de

verre, mais que ses perforations s'ajustent à des ergots

judicieusement placés dans la monture. Ainsi, le film ne

peut

pas se déplacer en glissant dans le cache.

Corollaire: toutes les diapositives doivent être

exposées dans

un appareil photo "registré" garantissant une

reproductibilité du positionnement de l'image par rapport

aux

perforations.

Cette caractéristique est surtout incontournable pour les

images

panoramiques recomposées, appelées "softs"

(Soft Edge slides, c'est à dire diapositives à

bords "adoucis"),

utilisant plusieurs projecteurs simultanément pour

reconstituer

sur l'écran une image scindée en plusieurs

diapositives. Les

duplicatas doivent être réalisés sur un

banc diviseur muni

d'ergots de positionnement (Voir le splitter Wess en bas

de page).

Le format d'écran 3x1 que j'utilise permet basiquement de projeter trois types d'images:

Il va sans dire que l'utilisation de 6 projecteurs permet de

basculer sans trou en fondu-enchaîné d'un

écran complet au

suivant, quelque soit le type d'image projeté.

L'utilisation de 9 projecteurs m'autorise un rythme de passage de

diapos plus soutenu, si nécessaire, ainsi que certains

effets

comme la projection de titres

ou

d'incrustations de formes spéciales par dessus des images

triples qui se succèdent en

fondu-enchaîné.

Le "soft" (Soft Edge) est une image unique (au

format 3 x 1 dans mon cas), qui couvre la totalité de mon

écran

de 4,20m x 1,40m.

Les appareils photo classiques ne sont pas prévus pour des

prises de vue à ce format.

On peut tenter de prendre trois photos successives en

décalant

à chaque fois horizontalement l'appareil d'une valeur

constante.

C'est la méthode qui donnera la meilleure qualité

de

projection, mais quelle épreuve que cette prise de vue!

Aucun décalage

vertical n'est toléré, et il vaut mieux que le

sujet soit

immobile! Ce système est exclu pour la photo rapide.

En règle générale, j'utilise une autre

méthode. L'astuce

consiste à sélectionner sur la diapo 24 x 36

d'origine une zône

couvrant toute la largeur de l'image, mais seulement la

moitié

de sa hauteur et de dupliquer cette zône en 3 diapos

décalées

distinctes qui seront projetées simultanément

pour recréer sur

l'écran une seule image panoramique.

Inconvénient: l'image obtenue correspond à un

agrandissement de

facteur 2 de l'image d'origine, et donc de ses défauts de

netteté

et de grain.

Il faut bien entendu que le sujet de la diapo se

prête au

panoramique et que la zône intéressante de l'image

soit plutôt

axée horizontalement que verticalement.

Exemple: une photo de la tour Eiffel serait très difficile

à

traiter en soft panoramique, en revanche, un bateau-mouche sur la

Seine serait un bon sujet.

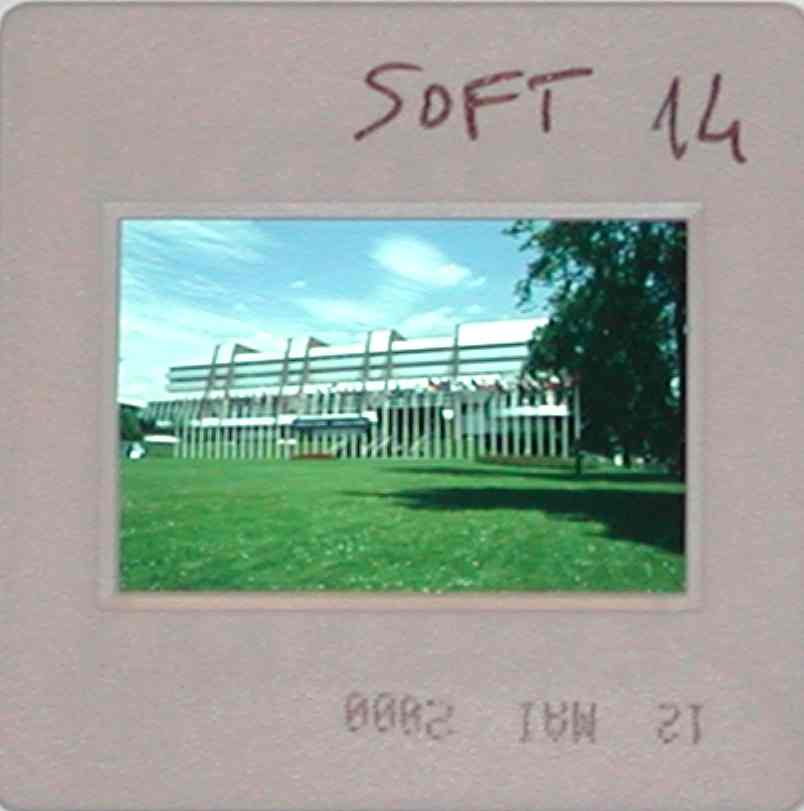

Voici un exemple de diapositive traitée en "Soft Edge". Il s'agit d'une photographie du Conseil de l'Europe, à Strasbourg.

|

|

|

|||

|

La diapo d'origine |

Sélection de la zône utile |

Duplication en 3 images décalées dans le splitter Wess, et masquage |

|

|

| L'image finale projetée |

Cette image est une photo (non retouchée) de l'écran sur lequel sont projetées, via 3 projecteurs Simda 2200, les 3 diapositives masquées ci-dessus. Les zônes de recouvrement sont imperceptibles.

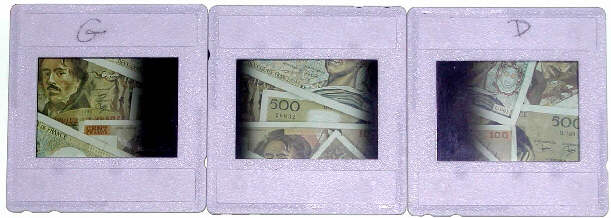

Un second exemple (nostalgie...):

|

|

| Les trois diapositives décalées et "masquées" qui constituent le SOFT |

|

|

|

Photo de l'écran de projection |

Dans la mesure où chaque projecteur ne couvre

horizontalement

qu'une portion de l'écran, un soft doit être

projeté par trois

projecteurs, chacun d'eux prenant en charge un tiers d'image (gauche,

milieu et droite), avec un fort taux de recouvrement.

En pratique, les deux projecteurs latéraux couvrent chacun

la

moitié de l'écran en largeur. L'image du

projecteur central est

superposée aux deux images latérales, qu'elle

recouvre pour

chacune à moitié.

Si les images étaient projetées "bord à bord" sur l'écran, la limite entre deux images contigües serait impossible à cacher: le positionnement des projecteurs ne pouvant être parfait, il y aurait toujours - ou recouvrement, - ou une bande noire entre deux images contigües.

Les trois tiers d'images sont donc "maquillés" pour

que le recouvrement existe, mais soit masqué aux yeux du

spectateur.

On applique à l'image de gauche un masquage progressif

grisé

qui commence un peu au-delà du milieu de l'image et qui est

de

plus en plus noir et opaque à mesure que l'on approche de la

droite.

L'image de droite subit le même masquage progressif du milieu

vers son bord gauche.

Quant au tiers d'image du milieu, il se voit appliquer un double

masquage grisé progressif. Seul le centre de la diapo est

clair.

L'image s'assombrit à mesure que l'on se rapproche des bords

gauche et droit.

La densité du masquage est

étudiée pour qu'à tout endroit

de l'écran, la luminosité soit la même.

Sinon, dans les

recouvrements, l'image serait deux fois plus lumineuse,

étant

issue de l'addition du rayonnement de deux projecteurs.

Cependant, les inévitables disparités entre

projecteurs font

que les zônes de recouvrement deviennent perceptibles quand

l'image projetée comporte de grandes parties claires: c'est

le

cas, par exemple, de la photo de flamant rose qui illustre la

page d'accueil de ce site.

NB: toutes les photos panoramiques présentées ici ont été prises dans des conditions réelles de projection. L'écran a été photographié avec un petit appareil numérique, et la seule retouche effectuée a été le recadrage pour ne conserver que la surface utile de projection. Ces photos n'ont aucune prétention artistique: elles ne sont là que pour illustrer les techniques que j'utilise en diaporama.

Les diapos constituant un soft ne sont pas

maquillées à la

main!

Pour réaliser cette opération, on utilise des

films noir et

blanc à fort contraste (les transparents le sont vraiment,

et

les noirs ne laissent pas passer la moindre lumière),

déjà

exposés avec le dégradé voulu.

Ce film gris dégradé, appelé "masque",

est appliqué

contre la diapositive. Il est lui aussi pris en sandwich entre

les deux plaques de verre dans la monture du cache.

Si, dans un diaporama, coexistent des diapositives masquées

et

d'autres non masquées, il faut monter le masque du

coté de l'émulsion

qui sera orienté vers l'objectif de projection, et non vers

la

boite à lumière du projecteur: ainsi,

l'épaisseur du masque ne

viendra pas modifier le réglage de netteté par

rapport à une

diapositive sans masque. J'en profite pour rappeler que le

côté

le plus clair des caches bicolores doit se trouver vers

l'arrière,

c'est à dire vers la boite à lumière,

pour réfléchir un

maximum de rayonnement et s'échauffer le moins possible.

On trouve, par exemple chez Bargy

Images

75 rue d'Alleray 75015 Paris, ou chez Electrosonic

118 rue de Crimée 75019 Paris, des masques

dégradés dont la zône

grisée est plus ou moins importante. Sur un "soft",

une grande zône masquée pardonne davantage les

petits défauts

d'alignement qu'une petite. Les grandes parties claires y sont

aussi moins "maltraitées".

Personnellement, j'utilise des masques centraux MSA 025 ou MSA054,

et des masques latéraux MSA 024 ou MSA 063 ou encore MSA053.

Il

existe aussi d'autres masques de formes variées qui

permettent

des effets spéciaux intéressants. Les masques

à zône ronde ou

ovale "mâle" et "femelle" autorisent des

effets d'inscrustations d'images que je mets souvent en oeuvre.

Pour limiter l'investissement (les masques coûtent

entre 1 et

2 euros HT pièce, selon la quantité, et il en

faut 3 par image

soft), on peut aussi réaliser la reproduction de la

diapositive

en intercalant contre le film duplicating au moment de

l'exposition un film dégradé spécial,

appelé master-soft.

L'image originale est ainsi "masquée" avant

d'impressionner le film vierge. Wess

fournit ce

film master sous la référence SE6182.

Le résultat obtenu est moins bon, car le masque doit pouvoir

passer progressivement du transparent parfait au noir complet.

Or, sur le film diapo, le noir n'est jamais assez dense, et

laisse toujours passer légèrement la

lumière. L'avantage (financier)

réside dans le fait qu'un seul triple

masque-étalon est

suffisant pour réaliser par contact tous les softs que l'on

désire.

La diapositive d'origine doit être

dupliquée en trois

exemplaires décalés: partie gauche de l'image,

milieu et partie

droite. Pour cette opération, on peut difficilement utiliser

un

souffet ou un tube classique de duplication monté sur un

boitier

24x36.

Il faut en effet agrandir l'image d'origine d'un facteur 2 au

minimum en la recadrant (ne pas oublier qu'on va en sacrifier la

moitié de la surface en hauteur) et le décalage

latéral entre

les trois duplis doit être extrêmement

précis pour que le

recouvrement à masque progressif soit invisible lors de la

projection.

J'utilise donc, en chambre noire, un "splitter"

de marque Wess, référence SE6000 (voir la

société Electrosonic)

et un agrandisseur à tête couleur.

La diapositive d'origine est introduite dans l'agrandisseur et

son image est projetée vers le splitter qui est

posé sur la

table. Le splitter est une platine métallique s'ouvrant

comme un

livre pour mettre le film vierge en place et munie de petites

fenêtres

d'occultation. Une fois faite la sélection de la portion

d'image

voulue et la mise au point, on éteint l'agrandisseur et,

dans

l'obscurité, on positionne dans le splitter une longueur de

film

duplicating en le clipsant sur des ergots au pas des perforations

de la pellicule. On exposera le film à trois reprises en

ouvrant

à chaque fois une des petites fenêtres et en

décalant d'un

cran la partie mobile du splitter.

On obtient de la sorte trois diapositives 24 x 36 reprenant

chacune une partie de l'image d'origine, avec exactement le

décalage

et le taux de recouvrement voulu.

Les ergots et les fenêtres du splitter sont placés

par

construction avec une précision qui assure le positionnement

parfait du film lors de son exposition. L'utilisation de caches

verre registrés garantit ensuite un taux de recouvrement

idéal

sur l'écran.

Il faut manier le film "à la main", en le sortant

progressivement de sa bobine et en le bobinant dans un autre

boitier démontable au fur et à mesure que l'on a

exposé une

portion de trois images. On peut ainsi allumer la lumière

(atténuée

quand même!) entre chaque soft pour faciliter la mise en

place

de la diapositive suivante dans l'agrandisseur.

Le film de reproduction que j'utilise est un grand classique du genre. Il s'agit du film Kodak Duplicating 5071 livrable en bobines de 36 poses ou en boite de 30 mètres. Il est spécialement équilibré pour la lumière artificielle halogène d'un agrandisseur, et sa très faible montée du contraste permet, après étalonnage de la tête couleur de l'agrandisseur, des duplicatas presques parfaits.

NB: Kodak a récemment remplacé le film 5071 par une nouvelle émulsion baptisée "EDUPE" qui bénéficie d'une plus grande latitude du temps d'exposition (0,01 à 10 secondes, contre 1 seconde pour obtenir de bons résultats avec le 5071) et qui convient apparemment aussi bien à l'éclairage tungstène qu'à la lumière du jour. Comme il me reste une bonne longueur de 5071 au congélateur, je n'ai pas encore pu tester ce nouveau film de duplication. Je n'ai pas essayé non plus le film duplicating de Fuji, le CDU.

Je déconseille les rouleaux de 36 poses, sauf s'ils

font

vraiment partie de la même série de fabrication,

car le film

repro devant être étalonné avant

utilisation, il faut réaliser

un bout d'essai avec différents dosages de jaune, magenta et

cyan, soit en ajoutant les filtres gélatine

adéquats, soit en

utilisant les réglages de l'agrandisseur si celui-ci est

équipé

d'une tête couleur.

Une fois le bon réglage trouvé, il reste valable

pour toute la

boite de 30 mètres, que l'on pourra utiliser au fur et

à mesure

des besoins en la conservant au frais et en remplissant juste le

nombre de bobineaux démontables nécessaires

à chaque

utilisation.

Au changement de rouleau, il suffit de soustraire la correction

de couleur notée sur l'ancien emballage de celle

réellement

utilisée sur l'agrandisseur et d'ajouter au

résultat la

correction indiquée sur le nouveau film: si les autres

conditions d'exposition n'ont pas changé (vieillissement de

la

lampe, objectif différent...), il ne sera pas

nécessaire de

gaspiller une nouvelle longueur de film en essais chromatiques.

Le développement (bains E6) est le même que pour la plupart des films pour diapositives. Il faut préciser au laboratoire de développement (professionnel, de préférence) de ne pas couper le film, car, comme celui-ci est déroulé à la main, l'espacement entre les groupes de 3 images n'est pas constant: il est donc obligatoire de faire soi-même la coupe et la mise sous cache (GePe 6050 ou Wess AAA002).

L'agrandisseur couleur Kaiser VCP7002 |

Le splitter Wess SE6000. Au premier plan, le logement où l'on place les deux bobines du film, débitrice et réceptrice pendant la mise au point. La plaque en relief au second plan est mobile horizontalement: elle se déplace latéralement pour présenter successivement trois portions du film à l'exposition. La plaque se soulève pour recevoir une longueur de film. Elle est munie de fenêtres d'occultation que l'on ouvre l'une après l'autre pour exposer trois fois le film avec le décalage nécessaire. |

Le splitter est prévu pour différents formats d'écran. Pour ma part, je n'utilise que les 3 volets d'occultation supérieurs. L'image de l'agrandisseur est projetée sur les deux cellules en haut et à gauche de la zône blanche. Avec le matériel dont je dispose, le temps d'exposition de chaque image est de 1 seconde à f/8 à 11 selon la luminosité de l'image d'origine. (Film 5071, lampe d'agrandisseur halogène 12V 100W et objectif 80mm). |

En utilisant le même procédé

de masquage grisé progressif

que pour les softs, il est possible de projeter côte

à côte

sur l'écran trois images différentes dont les

zônes de

recouvrement ne seront pas franches, mais progressives. De la

gauche vers la droite, on passe "en douceur" d'une

image à sa voisine sans pouvoir déterminer

exactement où finit

l'une et où commence l'autre.

Bien sûr, chacune des diapositives projetées sera

tronquée

d'environ un tiers de sa surface. Il s'agit de bien choisir en

fonction de l'emplacement du sujet principal si telle ou telle

diapo doit être placée à gauche, au

milieu, ou à droite.

En choisissant bien les diapos qui seront présentes

simultanément

à l'écran, l'effet obtenu peut être

très harmonieux, sachant

que les trois parties de l'écran sont

indépendantes, et peuvent

donc faire séparément l'objet de transitions en

fondu-enchaîné.

La créativité de l'auteur trouve là un

vaste champ à

exploiter.

On peut aussi bien séparer volontairement à l'écran les trois images carrées en les montant sans masques dans des caches qui occultent une partie du grand côté de l'image. Dans ce cas, il existe une bande noire entre chacune des trois images projetées. L'effet peut aussi être intéressant.

Le format de l'écran (3 x 1) se

prête à la

projection de deux images au format normal (3 x 2) côte

à côte.

Ici, pas de recouvrement. Les deux images sont juxtaposées

bord

à bord et projetées par les deux projecteurs

latéraux. Celui

du centre reste disponible pour, par exemple, superposer un titre

au milieu de l'écran, à cheval sur les deux

diapositives latérales.

Les diapositives sont montées simplement sous caches verre, sans masque.

La division de l'écran en deux

parties

distinctes peut aussi avoir un autre intérêt:

Le scénario du diaporama peut prévoir deux

"histoires"

différentes (mais liées), qui se

déroulent simultanément,

chacune en fondu-enchaîné sur une

moitié d'écran.

Les titres peuvent être réalisés au moins de deux manières différentes:

|

Pour

photographier les titres, je me sers du chassis de mon agrandisseur

comme statif de reproduction. Je fixe sur la colonne mon appareil photo

Canon Eos 5, muni d'un objectif 50mm f/1,4 à la place de la

tête couleur de l'agrandisseur et je place sur la table la

feuille de papier portant le titre imprimé. Une exposition

de l'ordre d'une seconde à f/5,6 à 8 avec du film

noir et blanc arts graphiques à fort contraste (Kodalith ou

équivalent), et le tour est joué.

L'éclairage est optimum car constitué de deux sources "lumière du jour" (5000K) placées à 45°. |